Maria Castorani

Il comparto nozionale e storiografico in cui si addensano le considerazioni circa l’evoluzione del femminismo in Russia è qualcosa di simile a un brodo, uno stufato cumulativo di esperienze e contesti compositi che vengono diluiti nel dialogo con l’orizzontalità delle realtà socioeconomiche e la verticalità dei fenomeni storico-politici. Trovare un capo e una fine in questa matassa di premesse ideologiche e centri di influenza è un esercizio di solfeggio storico che sarebbe consigliabile eseguire rimanendo aderenti a un principio di concatenazione piuttosto che alle lusinghe di una narrativa che procede per contrasti.

Raccontare il femminismo russo facendolo emergere da una prospettiva che funziona come una pellicola per negativi rispetto al corrispettivo occidentale è stata, infatti, la narrazione dominante fino agli anni Settanta del secolo scorso. Prima che si arrivasse al terzo periodo del femminismo in Russia, quando un gruppo di dissidenti pietroburghesi coinvolto nell’attivismo per la difesa dei diritti umani lasciò l’orbita di “37” e “Časy”, le due principali riviste pubblicate in samizdat a partire dalla metà degli anni Settanta, il racconto miticizzato della risoluzione della questione femminile in Unione Sovietica non era mai stato smantellato.

L’ottenimento di una serie di libertà e diritti formali e giuridici, che in Occidente si sarebbe concretizzato soltanto diversi decenni più tardi (si pensi al suffragio universale del ’17, alla dichiarazione di eguaglianza giuridica rispetto agli uomini nel ’18, ai decreti sul matrimonio e al diritto all’aborto sancito nel 1920), fu accompagnato da una retorica monolitica che, dopo aver soffocato nel silenzio gli sforzi fatti dal femminismo di matrice liberal-progressista dal 1905 al 1917 per costruire un’ossatura all’associazionismo femminile, ascrisse il movimento all’interno delle dinamiche del socialismo.

Sotto l’operato dei gruppi del femminismo marxista degli anni Venti, con nomi quali Inessa Armand, Nadežda Krupskaja e Aleksandra Kollantaj, la liberazione delle donne venne assimilata alla liberazione del proletariato: si riversò nella quotidianità, si trasformò pragmaticamente da emancipazione femminile, forte del ruolo identitario delle donne, a problematica delle masse femminili. A seguito della repressione di tutte le organizzazioni femminili indipendenti nel ’17, la direzione scelta fu quella di una rivoluzione sistematica del quotidiano: la creazione di un’ampia rete di mense, lavanderie e asili e il forte impulso che si diede alle infrastrutture sociali si accavallarono alle squadre di lavoro femminile e al movimento stacanovista, in una più ampia ottica di risoluzione delle disparità attraverso la costruzione del comparto economico statalizzato. Il ruolo paternalistico orbitò fuori dal contesto familiare e venne fagocitato dallo stato. Nel 1936 si dichiarò risolta la questione femminile e la frase, così confezionata, si è ripetuta invariata in ogni ordinanza, manuale di scuola e discorso scientifico.

La discriminazione sessuale, in breve, era stata semplicisticamente decostruita con l’aiuto esclusivo di categorie analitiche di classe.

L’eliminazione delle disuguaglianze sociali e di genere è stata riconosciuta per decenni come una conquista bolscevica e il dibattito si riaccese soltanto con il disgelo e la riapertura delle porte degli archivi. La ricerca storiografica iniziò progressivamente a problematizzare la partecipazione delle donne alla Rivoluzione d’ottobre, ma il processo, lento e condizionato dalla dialettica dell’URSS, sfociò in una fase matura degli studi di genere in Russia nel pieno dei lichie devjanostye, i tumultuosi anni Novanta.

A fine anni Settanta, quando i movimenti sotterranei ai gruppi di attivisti dissidenti innescarono il ribollio di una nuova ondata di femminismo, in Unione Sovietica non c’erano ancora le condizioni per declassare la teoria del risolvimento bolscevico della questione femminile. Non si era pronti, tra l’altro, perché la retorica e l’ideologia delle attiviste pietroburghesi risultava da influssi eterogenei: la rivendicazione di un’autonomia identitaria e dell’urgenza di un nuovo dibattito pubblico sulle discriminazioni, il tentativo di sganciarsi dai meccanismi di leadership che rimpolpavano anche i gruppi dei dissidenti e l’idiosincrasia nei confronti del regime e dell’ateismo sovietico avevano plasmato il femminismo pietroburghese di fine anni Settanta con dei materiali del tutto circostanziali e contestualizzati all’interno dello spazio creato dall’evoluzione del femminismo nazionale.

Nella politica del movimento rientrava, seppur con abiti e premesse del tutto differenti, la narrazione della maternità come femminilità positiva, introdotta in URSS dopo i cali della natalità degli anni Trenta (a cui seguirono, a intermittenza, misure restrittive e distensive rispetto alla produzione dei contraccettivi e all’aborto) e persistente anche durante il disgelo e la stagnazione brežneviana.

Rispetto all’eccessiva mascolinizzazione delle donne avvenuta durante il passaggio dall’economia agraria a quella industriale, che nel 1974 aveva fatto salire la percentuale delle lavoratrici impiegate nel settore industriale a 49 punti, il regime aveva operato un’inversione di marcia significativa, riportando le donne in famiglia e riavvicinandole al ruolo di madre. Il contratto delle madri lavoratrici e il carico di pressioni sociali, fuori e dentro la famiglia, corroboravano l’assetto patriarcale della società e mettevano le donne sovietiche, dopo la nascita del primo figlio, davanti alla realtà di uno stato che nelle scuole le istruiva ai principi di uguaglianza ma, nel concreto, le esponeva a delle asimmetrie di genere imbellettate con i dati quantitativi sull’occupazione femminile.

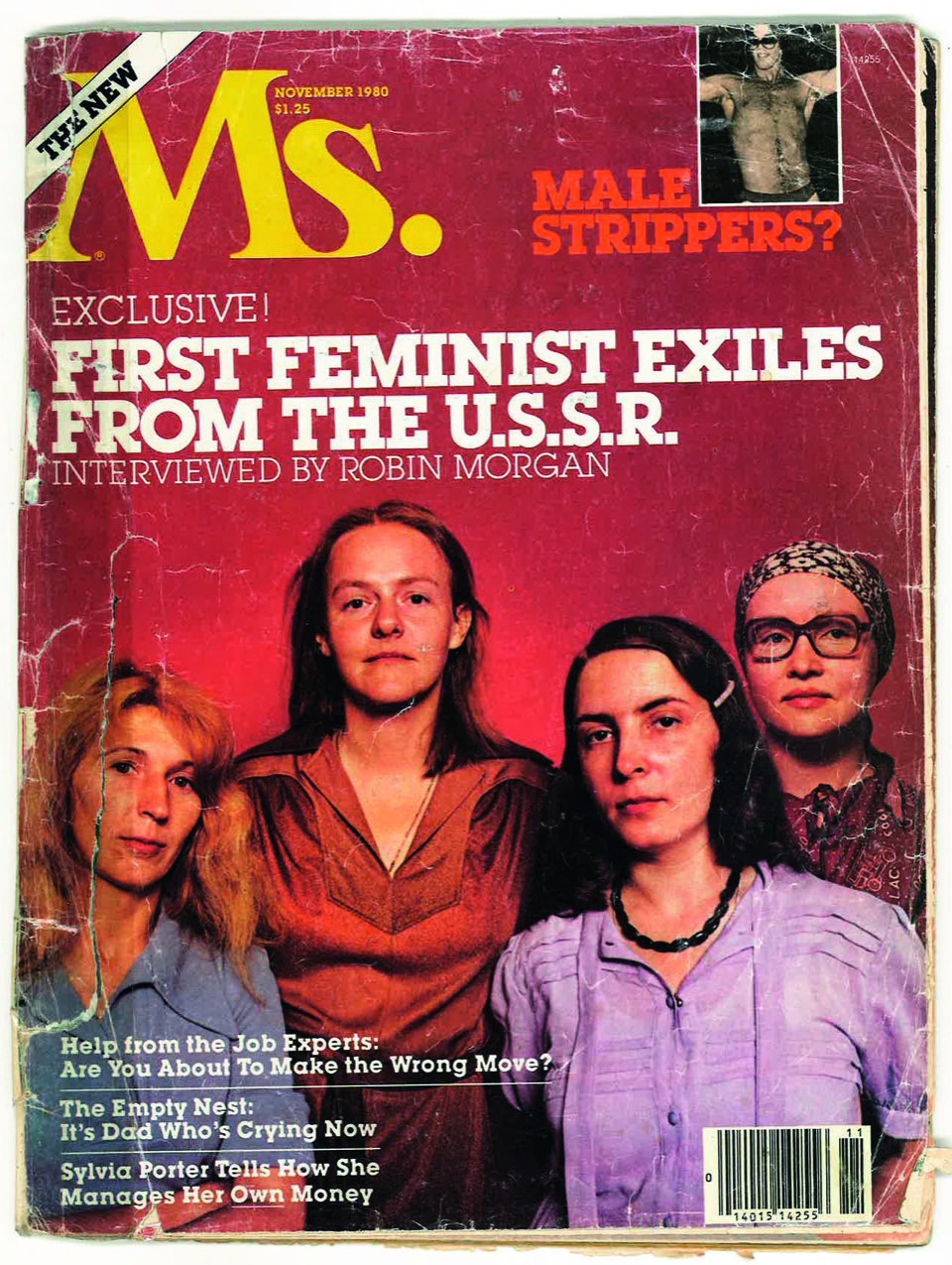

Quando, nel 1979, il KGB fermò la pubblicazione della prima rivista femminista in samizdat “Ženščina i Rossija” (“La donna e la Russia”) e l’anno dopo costrinse alcune delle dissidenti all’esilio, la redazione, gestita da Natalja Malachovskaja, Tat’jana Momonova, Julija Voznesenskaja e Tat’jana Goričeva, era già riuscita a farne circolare una decina di esemplari, in cui si parlava apertamente dell’asprezza della vita sovietica, delle condizioni degli asili, della violenza dei mariti in casa, del problema dell’abuso di alcool.

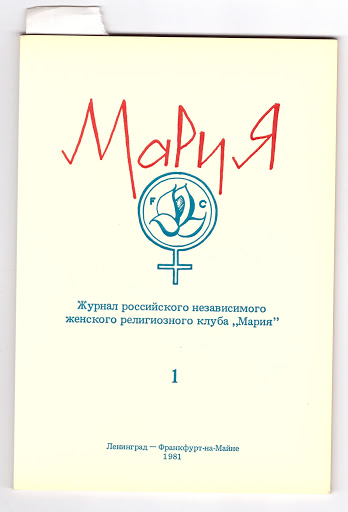

Dopo l’esilio di tre delle principali attiviste a Vienna, all’interno del gruppo si ebbe uno scollamento rispetto al collettivo iniziale; le attiviste credenti segnarono una svolta dalle sfumature religiose rispetto al primo almanacco e si concentrarono attorno a “Marija”, una rivista permanente pubblicata dal 1981 fino alla fine del 1992. La redazione, forte dei legami con il femminismo occidentale, si guardava bene dall’identificarsi con quest’ultimo e finì con l’utilizzare come simbolo della propria attività la figura della Bogorodica, la Madre di Dio. Il tema sociale rimase, comunque, centrale.

Gli anni Novanta hanno dato il via all’ennesimo processo di modernizzazione del paese, una dinamica lenta e poco lineare che in Russia dura dai tempi di Pietro il Grande.

Le riforme tentarono, in un primo periodo, di ricercare un socialismo dal volto umano, ma la liberalizzazione del mercato portò con sé dinamiche e realtà economiche davanti alle quali le donne vedevano svalutata la propria forza lavoro. L’economia di mercato e la dinamicità del settore privato nascente, con lavori altamente profittevoli, era un campo prevalentemente maschile.

La mancanza di controlli statali permetteva ai privati di stipulare delle clausole con le lavoratrici, nelle quali queste si impegnavano a non avere figli entro determinate scadenze.

Si assistette a una progressiva femminilizzazione della povertà (il 43% delle donne aveva introiti inferiori ai 150 rubli mensili, rispetto al 16% degli uomini) e a una rappresentazione scarsissima delle donne nei media, con la solida realtà editoriale di “Izvestija” che alle tematiche femminili dedicava l’1% dei contenuti nel 1995. L’immagine della donna in contesti simili era, spesso, assimilata a quella della moglie del businessman.

La convivenza della retorica dell’uguaglianza di genere e il rafforzamento degli stereotipi patriarcali, che di fronte alle pressioni economiche degli anni Novanta cedettero a una tendenza all’interscambiabilità dei ruoli all’interno della famiglia, è stata rinvigorita dalla svolta conservativa dei mandati putiniani.

I gruppi femministi russi, ai quali, soltanto nel 2019, viene attribuita l’organizzazione di più di 300 eventi su tutto il territorio nazionale, sono percorsi da un’ampia eterogeneità e capillarità che ostacola la creazione di un networking sistematico. A minarne l’attività, oggi, si alternano tutti quei decreti e progetti legislativi che hanno come obiettivo la censura dei contenuti multimediali e di ogni attività divulgativa in rete, la registrazione di realtà associazionistiche indipendenti e di singoli cittadini nella lista degli inoagenti (agenti stranieri) e le limitazioni ai diritti di protesta.

Nemmeno oggi, su testate nazionali ed estere più o meno progressiste, ci si esime dall’utilizzare il “colino” della risoluzione socialista della questione femminile nel paese. Il racconto del femminismo diventa, allora, una storia di concessive e parallelismi con l’Occidente, in cui si fa leva sulla constatazione – pleonastica – dell’inutilità del femminismo occidentale in Russia.

Le rivendicazioni dei diritti delle donne e gli equilibri o squilibri di genere sono simbioticamente connesse con il contesto sociopolitico ed economico nazionale, dalle idee embrionali di emancipazione nel racconto Cygany (“Gli Zingari”) di Puškin fino alla centralità del tema della violenza domestica degli ultimi anni.

Il bolo teoretico e pratico del femminismo nazionale si è sempre mosso, dunque, nell’apparato digerente russo ed è in quello spazio che dovrebbe essere contestualizzato prima di ogni generalizzazione.

Bibliografia:

Svetlana Ajvazova, Russkie ženščiny v labirinte ravnopravija (Očerki političeskoj teorii i istorii), Moskva, RIK Rusanova, 1998.

Sitografia:

Bella Rapoport, Obyknovennyj seksizm, Colta, (2015). Istočnik: https://www.colta.ru/articles/media/6755-obyknovennyy-seksizm

Natal’ja Puškareva, Feminizm v Rossij, Enciklopedija Krugosvet, (2002). Istočnik: https://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/FEMINIZM_V_ROSSII.html

Natal’ja Puškareva, I. M. Puškareva, Ženskoe učastie v rossijskoj političeskoj žizni načala XX v., Ženščina v rossijskoj obščestve, (2017). Istočnik: https://cyberleninka.ru/article/n/zhenskoe-uchastie-v-rossiyskoy-politicheskoy-zhizni-nachala-xx-v-sovetskaya-i-postsovetskaya-istoriografiya/viewer

Svetlana Ajvazova, Idejnye istoki ženskovo dviženija v Rossii, Federal’nyj obrazovatel’nyj portal ESM (2015). Istočnik: http://ecsocman.hse.ru/text/16293245/

Apparato iconografico:

Foto [1]: https://zona.media/article/2020/03/08/almanach

Foto [2]: http://russculture.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B6-scaled.jpg